ドリームキャストに引き続き、ディスクドライブをSSDに置き換えることができるマルチ光学エミュレーターの『Terraonion MODE』を、セガサターンにも導入してみました。『Terraonion MODE』の詳細については、ドリームキャストの方で説明したので省略いたします。

さてこの『Terraonion MODE』ですが、ざっくりわけると20ピンと21ピンの機種があるようですが、セガサターンはすべての機種に対応しています。というわけで、今回この企画のために数ヵ月前から用意しておいたのが、3万台限定で発売された『スケルトンセガサターン』です。

中身的には白サターンの外観をスケルトン仕様にしたもので、一部のソフトと互換性がないともいわれています。そうした部分も含めて、いろいろと検証していけそうなのと、見た目がカッコイイのでこちらを選んでみました。

実はこれ、購入したのは2台目になります。最初の1台はドライブの不具合でゲームが読み込めなかったのですが、それよりもケース上部にわりと目立つ傷があったため手放しています。

その後入手したのが、こちらというわけですね。ちなみにゲームが読み込めなかった方は、ドライブ交換の記事で紹介したものです。

オフシャルのインストール動画を参考にしながら作業

ドリームキャストとは異なり、セガサターンは若干手順が多くなっています。基本的な流れとしては、蓋を開けてドライブを取り除き、その下にあるドライブ用のストッパーのようなものを取り除いてから『Terraonion MODE』を設置していくというような感じです。

正直よくわからなかったので、基本的には公式で公開されているインストール動画を参考にしながら手順を進めていきました。

まずは裏蓋の5本のネジを外していきます。そのときに、あらかじめ、電池を入れる蓋も外しておきましょう。

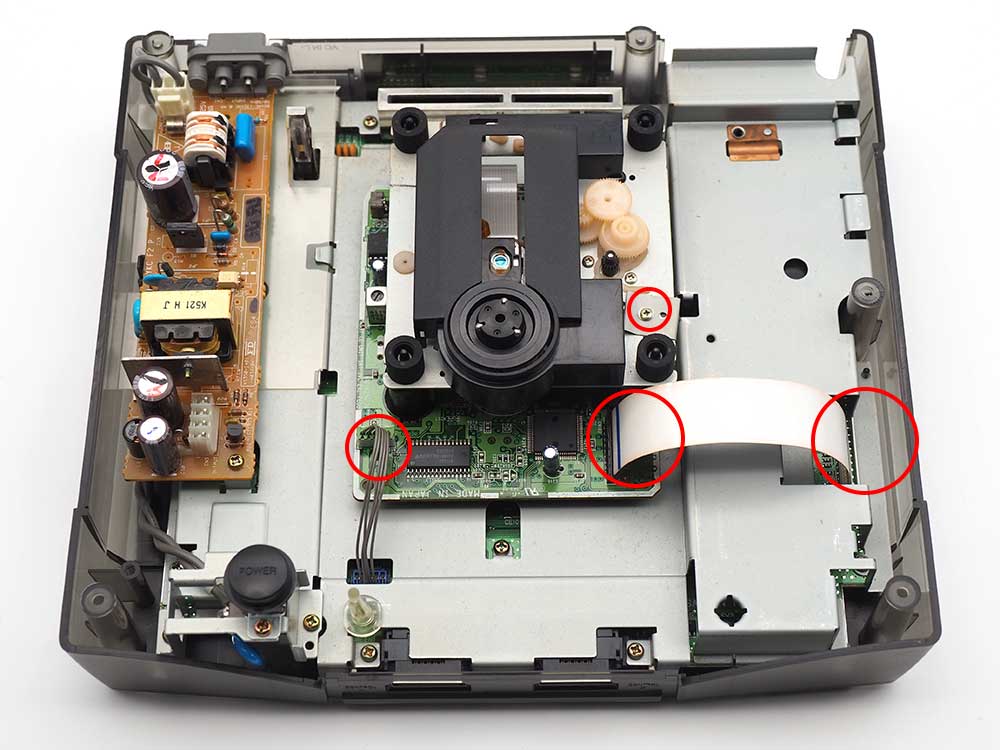

続いてケーブル類を外して、ドライブのネジを外してから、ドライブを取り除いていきます。

このドライブに付いているコネクターが5ピンだと21ピンということなので、このスケルトンセガサターンは21ピンということになります。この後動画では7本のネジを外すと説明されているのですが・・・・・・実際は電源ボタン回りも外していく必要があり、かなりの本数のネジを外しました。また、もう1ヵ所フラットケーブルを外すと説明されていましたが、こちらは見当たらなかったので特に何もしませんでした。

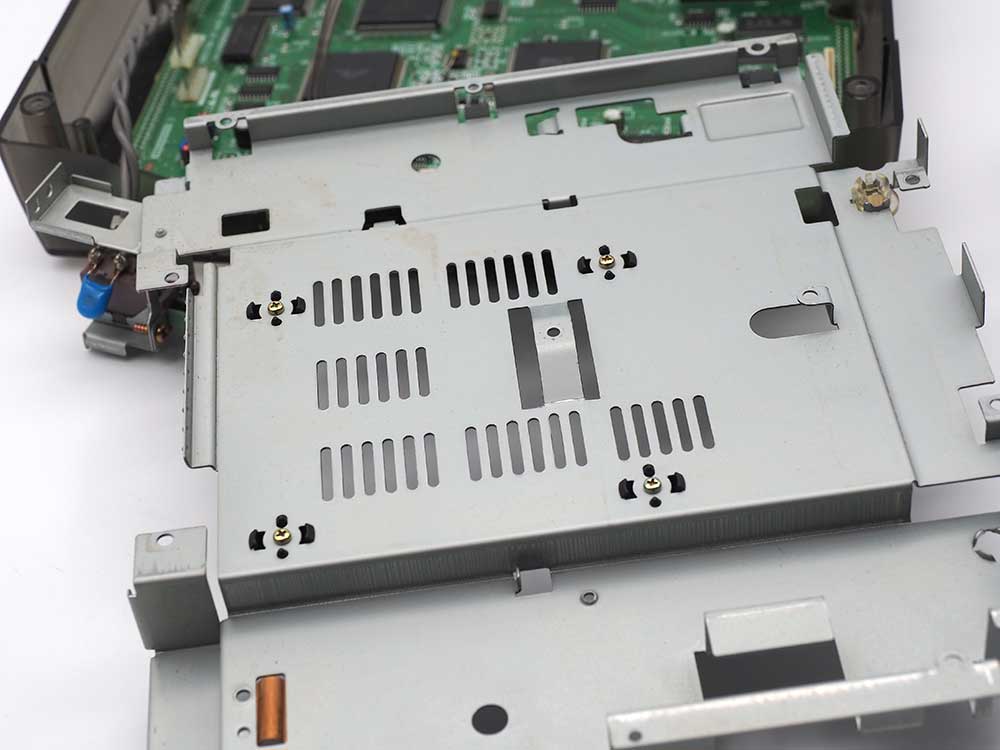

なんだかんだあってカバーを外すことができたら、ひっくり返して黒い角のようなもののネジをはずし、ひとつひとつ取り除いていきます。

黒い角を外したら、カバーを元に戻しておきます。後ほど作業が入るため、このときに電源部分はまだ付けないようにしましょう。また、『Terraonion MODE』にスペーサーを4つ取り付けていきます。

・・・・・・ちなみに、このセガサターン用に使用した『Terraonion MODE』のパッケージにはなぜかスペーサーが含まれていませんでした。しかし、今回はドリームキャスト用とふたつ同時に購入しており、ドリームキャストで使用したほうにはなぜかスペーサーが8つ入っていたので、そちらを利用しています。しかし、SSDを固定する用のネジは付属していなかったので、固定する場合は別途入手する必要がありそうです。

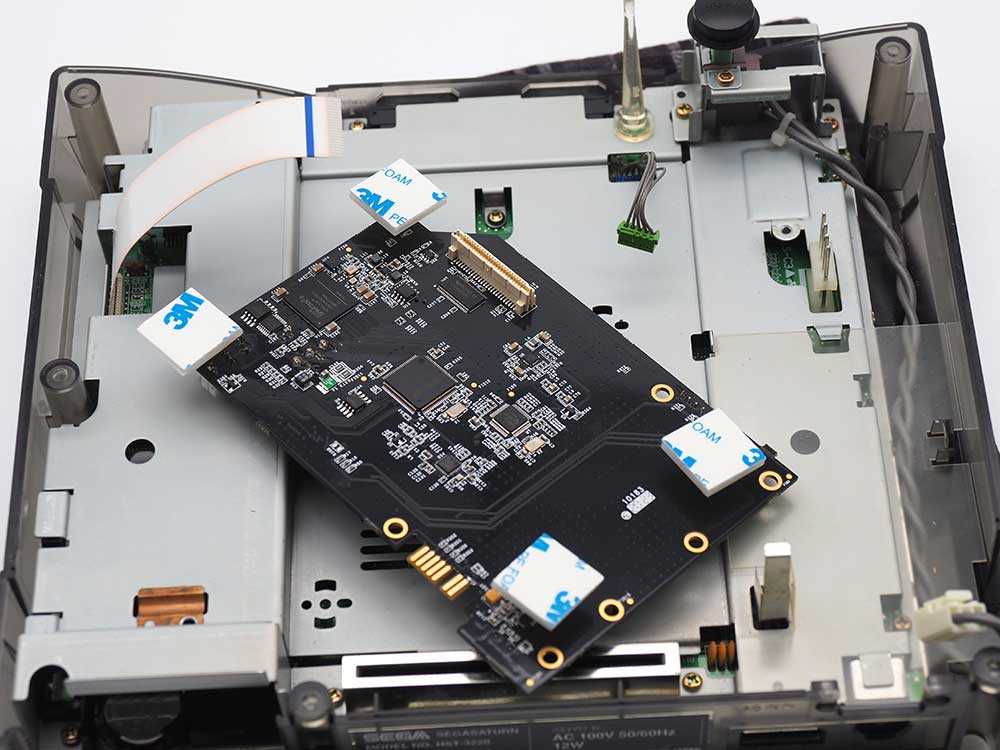

ドリームキャストとは異なり、セガサターンではボード側のコネクターに挿さないため若干遊びができてしまいます。そのため、今回は最初から両面テープで固定してみました。しかし、ちょっと位置を間違ってしまい、後ほど取り付けるケーブルがきつきつになったので、みなさんは気を付けましょう(笑)。

フラットケーブルと5ピンのコネクターを挿した後で、パッケージに付属してきたケーブルを電源に取り付けていきます。これは、ハンダ付けなどではなく、電源をコネクターに挿すときに閉じる部分に差し込んでおくというような仕組みになっています。コネクターを挿す部分は機種によって微妙に異なるので、マニュアルなどをよく確認しましょう。

これでひとまず『Terraonion MODE』を設置していく作業は完了しました。あとは、ドリームキャストのときと同じように、SSDの準備をしてデータを入れていけばOKです。

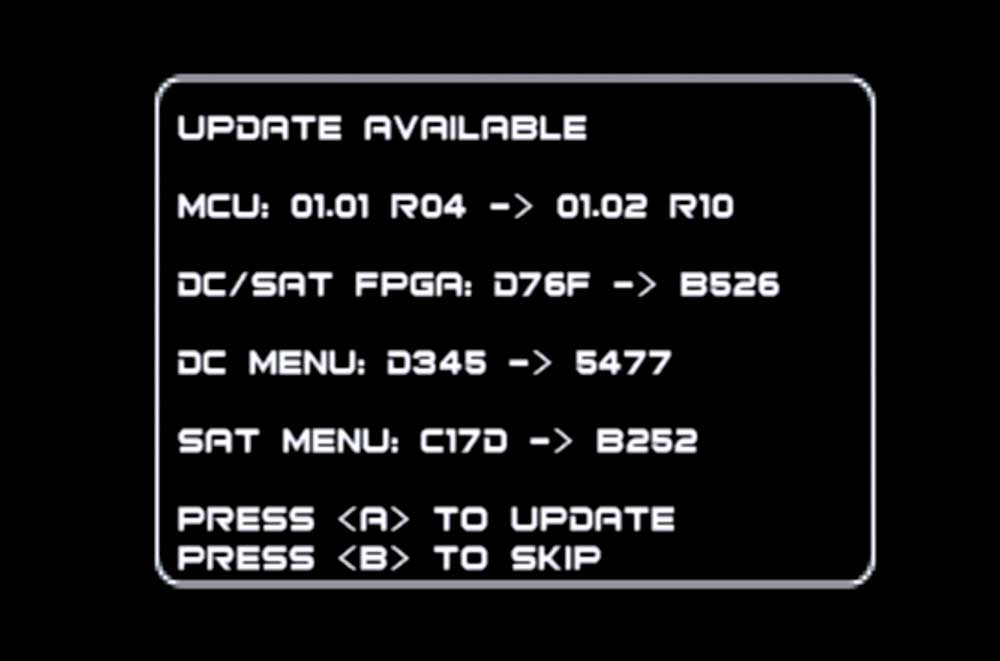

また、ファームウェアの更新がある場合は、あらかじめダウンロードしてSDカードに入れておきましょう。ちなにみ、ファイル名にシリアル番号が書かれていますが、これが一致しないと認識されません。複数『Terraonion MODE』を購入した人は自分が使用しているほうのファームウェアと合っているか確認するようにしましょう(単にファイル名だけで管理されているようなので、名前を変えることで強制的にファームウェアを当てることも可能)。

ソフトのリッピングのやり方がわからないという人は、下記のページを参考にしてみてください。基本的にPlayStationやセガサターン、PCエンジンCD-ROM2などは、同様の方法でリッピングが可能です。

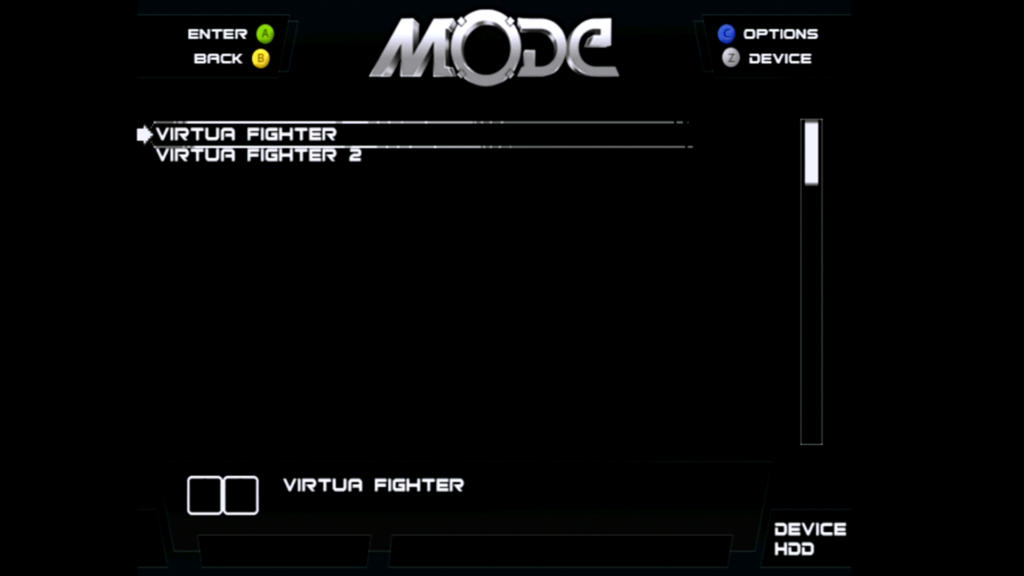

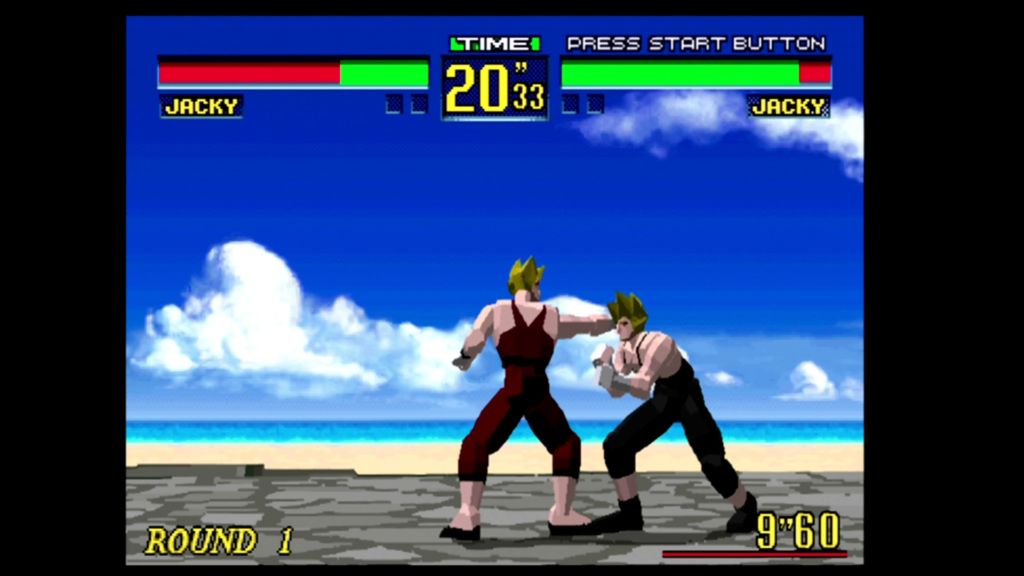

SSDには、ルートに画像表示用のデータベースファイルを入れておきます。こちらも、基本的にドリームキャストのときと同様のため割愛します。ゲームのフォルダーは、「Saturn」というフォルダーの中に入れるようにしましょう。とりあえず今回はテスト用に、『バーチャファイター』と『バーチャファイター2』の2本のみを入れてチェックしてみました。

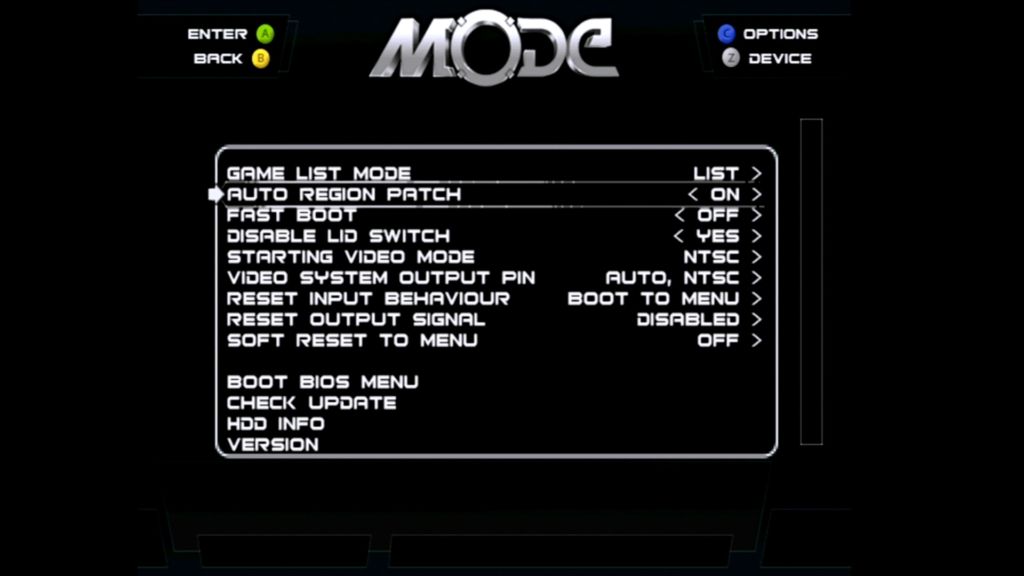

Cボタンを押すとオプションメニューが表示されるので、「GAME LIST MODE」を「LIST」から「COVERS」に変更しておきます。ソフトウェアリセットを利用したい場合は、「SOFT RESRT TO MENU」の設定も変更しておくといいでしょう。

ゲーム中、A+B+C+スタートボタンを押すことで、『MODE』のメニュー画面に戻ることができます(たまに上手くいかないこともありますが)。

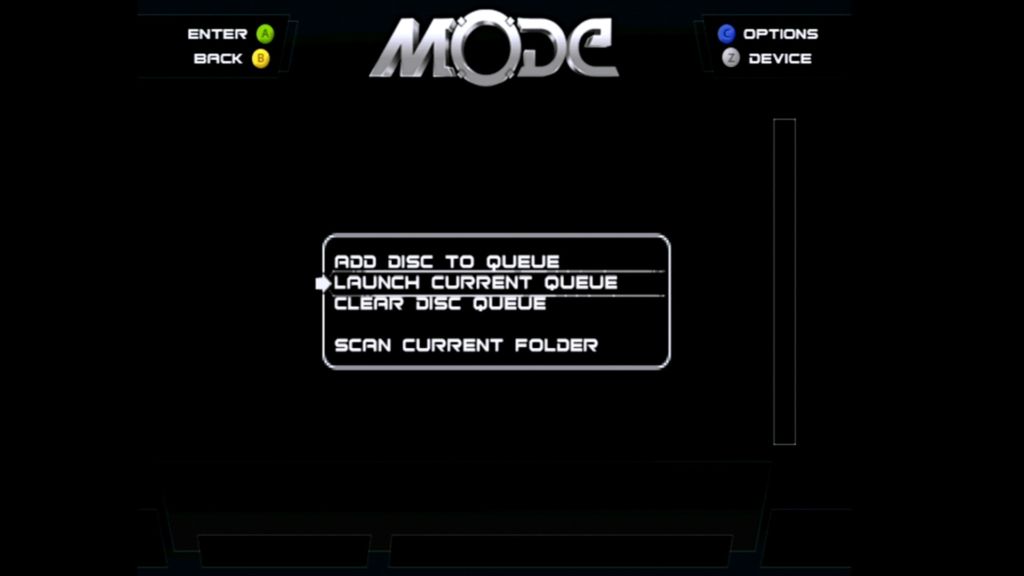

ふたたびゲームのリスト画面に戻り、Aボタンを長押ししてメニューを表示させます。ここで「SCAN CURRENT FOLDER」を選んで、SSD内のフォルダーを検索し、カバーアートを表示させましょう。

もちろん、どちらのゲームも問題なくプレイすることができました。今のところ、大きな不具合があったゲームには出会っていません。

というわけで、スタートから数ヵ月をかけてやってきた企画ですが、ようやくこれでひと段落となりそうです。記念に、SSD化したドリームキャストとの写真も撮ってみました。セガサターンに関しては、まだ映像出力回りが不完全な状態です。しかし、当初狙っていたRAD2Xケーブルも、在庫切れではあるもののサイト上に復活したので、入手できる望みが出てきたようです。またそちらの進展もあったら、ご紹介していきたいと思います。

余談ですが、わりとSSDの取り外しが面倒な『Terraonion MODE』ですが、SATA延長ケーブルを利用することで、ドライブの上部に載せておくこともできます。アマゾンでは数百円ほどで売られているので、そちらを入手するのも手かもしれません。

SummerCart 64

SummerCart 64 WayPonDEV Sipeed Tang Console FPGA レトロゲーミングハンドヘルド 60K

WayPonDEV Sipeed Tang Console FPGA レトロゲーミングハンドヘルド 60K レトロコレクションケースシリーズ 保護 クリアケース スーパーファミコンカセット用 10個

レトロコレクションケースシリーズ 保護 クリアケース スーパーファミコンカセット用 10個